|

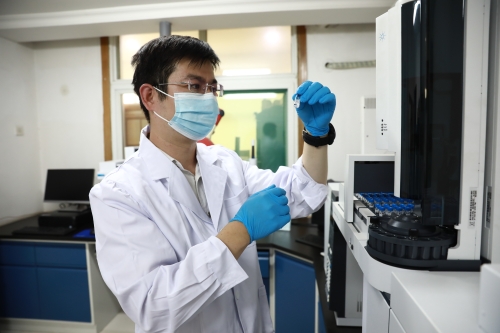

人物速写: 孔云飞,36岁,粮油质检员。身穿白大褂,戴上蓝色防护手套,走进实验室的孔云飞驻足于一台仪器前,台面上放置的,是刚刚提取的样品溶液。最近的几个月内,小麦将会成为孔云飞监测的主要对象。

小麦在真正成为食物之前,要经过严格的安全检测。只有拥有完美“体检报告单”的小麦,才能进入粮库,最终成为百姓餐桌上的主食。 麦收时节,乡村田野间处处飘着麦香。正午,长清区归德街道的一处粮食收购点,农民从各处运送而来的小麦已经堆积成小山。在大铁锨的翻动下,麦粒颗颗饱满,泛着淡淡的暖金色。这里是长清区最集中的小麦种植区域,也是粮食质量检验员孔云飞今天的取样地点之一。

(小麦虽小,体检项目可不少) “今年的麦子真好!”麦山一角,孔云飞两手将无纺布取样袋撑开,另一位工作人员手中的铁锨一铲,抬手将麦粒“哗啦”倒进袋里。孔云飞用黑色记号笔熟练在袋子上写下一串数字,这袋小麦就有专属的编号。它将与于其它几袋小麦一起,从田间地头走进高精尖的实验室,接受最严苛的“体检”。 这是孔云飞一年中最忙碌的时候。他生物技术专业毕业后成为一名粮食质量检验员,算起来已经有14年。说粮食质量检验员是国家粮食安全的把关者,这一点并不夸张。因为只有经过完整检测程序确认安全的粮食才能够成为国家储备粮。 给小麦“体检”可不是个轻快活,将小麦带回实验室才只是个开始。一袋小麦样品在进入实验室后要分装成很多个小样,这些小袋的麦粒将分别接受不同项目的检验,比如有的小麦会进入蛋白质含量检测室,有的则进入农残含量检测室和重金属检测室等等,各项检测的结果汇总后,小麦的“体检报告”才能出具。 体检对象是只有0.03克重的“小不点”,工作细微程度可想而知,考验着操作者的耐心。其中很多都属于重复性工作,并且只能依靠人力。一袋样品小麦,孔云飞首先要从中挑出杂质和生芽、生霉、赤霉病等坏掉的麦粒,他手持一把小镊子,在灯光下拨动麦粒、逐一挑选。

(精密仪器检测下,农残无处可藏)

“老百姓最关心的还是卫生安全指标。”孔云飞透露,在政府不断加大投入下,越来越多的高端检测设备进入实验室。“就拿这台设备来说,对农残的检测精度能达到每公斤0.01微克。”在实验室的色谱室,孔云飞手中捏着一个样品玻璃小瓶,里面装着的透明液体,是从小麦身上提取出的含有农药成分的提取液,共百余瓶样品被整齐地码在机器上,即将进行农药残留量的检测。仅农残这一项就包括十余种农药含量的监测,就拿敌敌畏来说,目前要求是每公斤含量低于0.1毫克。 另一台重金属含量检测设备旁,经过硝酸溶解的小麦形成淡绿色透明液体。“我们提前会用机器将样品液体中的大部分酸去除,只剩下重金属水溶液,通过这台设备就可以精准检测其中的重金属含量。”孔云飞介绍。 相比14年前,孔云飞目睹了实验室设备的迭代升级,也见证了粮食安全标准的不断提高。“以前的设备较为单一,检测项目也少,很多检测项目需要大量的人力,但现在我们拥有价值数千万元的仪器设备,检测项目也更为全面,也极大的减少了检验人员的工作量。” 除了设备,质检员的业务能力也决定着检测数据的准确性。在这项精细且枯燥的工作中,“工匠精神”也在他们身上有所体现。2016年在山东省粮油质检员技能大赛上,经过称量精度、速度、滴定实验等操作技能和理论技能的比拼,孔云飞获得了全省一等奖的成绩。

(不会蒸馒头的试吃员不是好质检员) 除了安全监测,小麦的“体检”还包括质量调查和品质测报等检验。这些其实是为了挑选出品质最高的小麦品种,为农民选种提供技术指导。 小麦品质好不好,尝过才有发言权。在这里,质检员变身面点师和试吃员,实验室里设有专门的烘焙室,磨面机、和面机、蒸锅、烤箱样样都有。不同的小麦样品将按照精准比例、分批次被制作成馒头和面包等各类主食,接受试吃员们最挑剔的品尝。 “我们通过测量馒头的体积来计算小麦样品的比容,结合弹性、口感味道、色泽等给小麦综合打分。”经过对比,质检员们会从众多小麦品种中找到品质最佳的小麦品种,推荐给农民,以此来推动小麦品质的不断提升,促进农民增收。 经过十余天共数十个项目的检测后,小麦的体检报告才汇总完成,这份报告也决定了小麦样品背后这批粮食的命运。“质量达标的小麦收购后进入粮库,转为国家储备粮;而不合格的小麦,比如说农残和金属超标等,我们会第一时间上报市政府和省级粮食监测部门,由政府集中处理,一般会作为工业生产原料来使用,确保不合格粮食不进入口粮市场。” 粮油质检工作者在为政府提供决策依据的同时,也为当地农业种植提供了技术指导,他们肩负着保障军需民食质量安全的重任。等到小麦安全监测工作完成后,玉米、花生、稻谷……各类粮食作物也将依次被孔云飞带回实验室。

|